Cosechas de tierra y mar: productos alimenticios de nuestro país

La cadena de los alimentos, desde su fuente a nuestra mesa, tiene su origen en territorios y localidades que quizás nunca conozcamos. Inicia con manos sembradoras y recolectoras, que con un conocimiento profundo del tiempo y de la naturaleza, logra proveer la comida que llevaremos a nuestro hogar. Este especial busca hacer una mirada a aquellos paisajes, comunidades, saberes y personas, que nos entregan los más ricos sabores y colores del mar y la tierra.

La cadena de los alimentos, desde su fuente a nuestra mesa, tiene su origen en territorios y localidades que quizás nunca conozcamos. Inicia con manos sembradoras y recolectoras, que con un conocimiento profundo del tiempo y de la naturaleza, logra proveer la comida que llevaremos a nuestro hogar. Este especial busca hacer una mirada a aquellos paisajes, comunidades, saberes y personas, que nos entregan los más ricos sabores y colores del mar y la tierra.

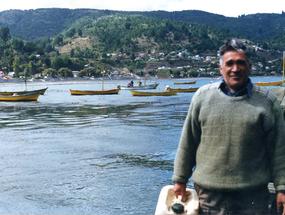

Al que madruga, dios lo ayuda

Junto al alba, los pescadores artesanales y buzos se internan en el mar. Con sus anzuelos y redes intentan atrapar peces y crustáceos que habitan el fondo marino, al tiempo que mariscadores recolectan algas y moluscos por el borde costero; productos que una vez faenados llegarán frescos a la mesa de las y los chilenos. Al respecto, Manuel Tello y Julio Torrejón comentan los pormenores de la cosecha de ostiones y langostinos en la Bahía de Tongoy, mientras que Evaristo Vásquez menciona que en Pichilemu los principales productos son: la pescá (merluza), el congrio y la jaiba. Por la tarde, al terminar la jornada, los botes descansan a orilla de playa, para al otro día, comenzar nuevamente el trabajo.

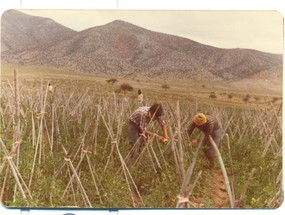

En tierra firme, vemos a hombres y mujeres preparando "a todo potrero" el terreno, cuidando plantas, matorrales y árboles para que, con algo de tiempo, la tierra les entregue en recompensa sabrosas frutas y verduras.

En algunos casos se busca que las huertas cubran las necesidades alimenticias de la familia y, en el mejor de los casos, vender o intercambiar los excedentes, estrategia que es denominada agricultura de subsistencia. Otros tienen por objetivo ofrecer los productos en ferias y negocios locales, en tanto que los cultivos que ocupan una mayor superficie apuntan a los mercados mayoristas, siendo necesaria la articulación de varias familias, cooperativas de productores y tratos entre faeneros, bodegueros, transportistas y/o comerciantes.

Un potente relato de esto último puede encontrarse en nuestro especial "Chañaral Alto: el tomatal de Chile", donde se narra la importancia del tomate, como principal cultivo y fuente de ingresos de la localidad, característica que ha marcado al pueblo en diversas dimensiones.

Herramientas y prácticas tradicionales

La sobrevivencia en lugares con climas más inhóspitos se ha posibilitado gracias al conocimiento de los productos que ofrece el bosque nativo, donde pueden extraerse semillas, frutas y hongos silvestres. Al respecto, en nuestra colección encontrarán imágenes de mujeres como Lorena Antillanca Ñanco y su madre Lidia Ñanco Ñanco, quienes nos comentan que la temporada de murtas se produce entre los meses de marzo y abril. En tanto, María Melillanca da cuenta de los pormenores de su oficio como copihuera, es decir, como recolectora tradicional de copihues, los que antiguamente eran aprovechados para elaborar una deliciosa mermelada o bien con fines ornamentales.

A su vez, las hortaliceras María Regina Alarcón y María Elena Naguil comparten su experiencia con la utilización de invernaderos, que les ha permitido cultivar incluso en las estaciones más frías y, también, cómo ellas siguen las fases de la luna para saber cuándo es el mejor momento para germinar las distintas semillas.

Con una gran diversidad de productos de mar y tierra, la abundancia ha sido uno de los alicientes para el surgimiento de diversas formas de mantener y preservar los recursos disponibles, como es el caso de la deshidratación, las conservas, encurtidos y ahumado. Técnicas naturales de tradición popular, que permiten de manera sustentable alargar la vida de los alimentos, agregando mayor complejidad a sus sabores y conservando sus nutrientes.

Así como se han mantenido muchas de las prácticas tradicionales de cultivo y conservación de los alimentos, también durante las últimas décadas, se han producido muchos cambios, principalmente en las herramientas, pasando de ser manuales a otras con nuevas tecnologías. Así también se han introducido cambios sustantivos en las relaciones laborales, tanto de campesinos, como de pescadores, buzos y mariscadores. Para conocer cómo han impactado estas transformaciones en la vida de quienes viven en sectores rurales y costeros, te invitamos a visitar los especiales "Trabajadores de la fruta" y "Trabajadores del mar".

Transmisión de conocimiento

El conocimiento del trabajo del mar y la tierra se ha traspasado de generación en generación, manteniendo unidas a familias y comunidades enteras en torno a ciertos productos y oficios.

No obstante, debido a la incorporación de la ley de educación primaria a inicios del siglo XX, las escuelas rurales fueron parte fundamental en la transmisión de técnicas de manejo más sofisticadas, lo que ha permitido que los hijos y nietos de pequeños parceleros sigan vinculados al sector primario. Como ejemplo de ello encontramos fotografías de talleres de cultivo de papa en el Chiloé o de buceo y cultivos acuáticos en Calbuco, así como las clases de manipuladores de alimentos en escuelas técnicas.

Imágenes, videos y documentos

Cosechas de tierra y mar: Productos alimenticios de nuestro país Revisión de obras

Revisión de obrasJuan Rain, jefe del departamento de obras públicas de la Municipalidad de Quemchi, desciende de un bote para ver el estado de las obras en las islas Butachauques.

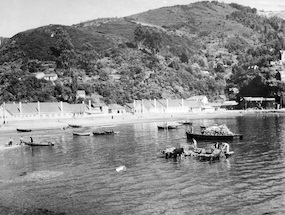

Paseo por la bahía de Corral

Paseo por la bahía de CorralAmigos junto al su perro "Bobby" durante un paseo por la bahía. Silvio Maldonado cuenta que "cuando estaba bueno el tiempo salía a pasear a las visitas, a sacar choritos y a pescar".

Trilla de avena

Trilla de avenaJosé Villegas Soto guarda la avena cosechada, actividad tradicional de les habitantes de Cochamó.

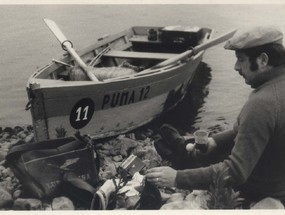

Descanso después de bucear

Descanso después de bucearDespués de viajar más de dos horas desde la caleta Punta de Lobos a Huape, un grupo de pescadores descansa luego de una jornada de buceo y pesca. Los trabajadores se dedicaban a la extracción de erizos, corvina, congrio y róbalo. En el grupo de pescadores, aparecen Iván Garrido, Fredy Garrido y Heraldo Torres.

Viaje en lancha desde Ancud a Chaicura

Viaje en lancha desde Ancud a ChaicuraRegreso a la isla luego de abastecerse con víveres para la celebración de Año Nuevo. En la embarcación se encuentran: Antonia Pérez, Onésima Díaz, Patricia Velásquez, Javier Oyarzo, Ivonne Pérez y Luis Díaz. La embarcación arrastra un bote que no pudo navegar y donde va Juvenal Pérez.

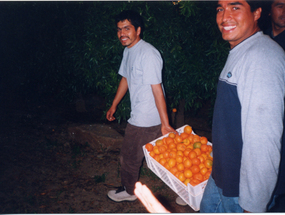

Cosecha de papayas en el fundo Nolasco

Cosecha de papayas en el fundo NolascoJuan Pereira junto a sus hijos, Patricio y Alberto, y el hijo del dueño del fundo, mientras cosechan las frutas. Luego, las colocaban en cajones y cargaban en la carreta para llevarlas a la bodega. En ese lugar, los otros hijos de Juan seleccionaban las papayas. Todo este trabajo estaba a cargo de Juan, quien era el encargado de contratar a los trabajadores y organizar que todas las labores se realizaran. Sandra Pereira, su hija, cuenta que era la "mano derecha" de los dueños del fundo.

Lanzando el bote al mar

Lanzando el bote al marEn playa Changa tres hombres lanzan un bote al mar. Uno de ellos es pariente de Yolanda Saavedra Rojas, donante de la fotografía.

Tendido de ropa en el huerto de la abuela

Tendido de ropa en el huerto de la abuelaLissia Codoceo, Natalia Flores (abuela), Natalia Codoceo y Betty Codoceo, abajo. Cada verano, Lissia y Betty viajaban desde Illapel a visitar a su familia paterna en Gualliguaica, donde vivían su abuela y su prima Natalia. El padre de las niñas, Olegario Codoceo, las dejaba en Gualliguaica para trabajar en el ferrocarril. Con su cámara fotográfica retrataba a la familia y durante el año enviaba las imágenes por correo desde Illapel. Una dedicatoria acompaña el reverso de la fotografía: "Recuerdo a mi adorada abuelita de mis primas Edith, Bety y Lissia".

Embarcación "Laura"

Embarcación "Laura"Inauguración del bote "Laura", propiedad de Eduardo Mancilla, en la caleta "El piojo".

Marejadas en la costa

Marejadas en la costaMarejadas que afectaron la costa de Ancud entre los años 1965 y 1966. Se aprecian las embarcaciones entregadas por el gobierno a los pescadores damnificados por el maremoto de 1960.

Trilla de trigo

Trilla de trigoHaydée Mayorga, Sergio Acevedo, Mirta, Jaqueline y Adriana Amstrong, ajustan correas para mover la máquina trilladora en la parcela N° 18.

Melita Villagrán Quezada

Melita Villagrán Quezada Fotografía tomada en la localidad de Amargos, cuando Melita tenía 12 años de edad. Juana Quezada, donante de la fotografía, cuenta que Melita es hija de pescador y que, al igual que otras niñas, desde pequeñas aprendían labores asociadas a la pesca artesanal, por ejemplo sacar y recolectar la luga y el pelillo. Estas tareas las realizaban para ayudar a sus familias a ganar dinero para comprar sus útiles escolares y ropa.

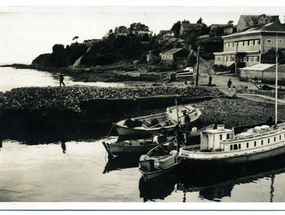

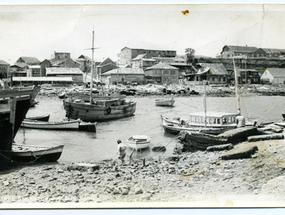

Botes en la ribera

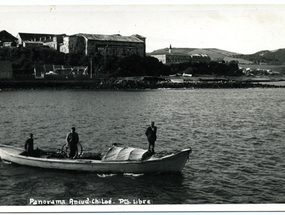

Botes en la riberaSector portuario de Ancud. Se aprecian lanchas pesqueras y de pasajeros y atrás, a la derecha, la Residencial Wechsler.

Muelle de Ancud

Muelle de AncudFotografía tomada desde un bote. Se observan distintos tipos de embarcaciones, además de algunos palafitos y gaviotas.

Buceo en el estuario del Reloncaví

Buceo en el estuario del ReloncavíJaime Soto rumbo a Rollizo a comercializar los productos extraídos del buceo: cholgas y choritos.

Embarcación "Oasis Primero"

Embarcación "Oasis Primero"Bote de los hermanos Soto Massri en el sector de Rollizo. La embarcación se encuentra cargada de choritos, en espera del camión que llevará los mariscos a Puerto Montt.

Procesión de San Pedro

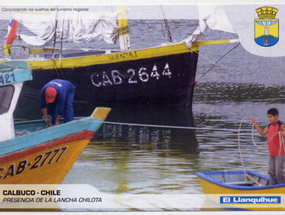

Procesión de San PedroEmbarcaciones en la bahía de Calbuco adornadas para celebrar a San Pedro, patrono de los pescadores.

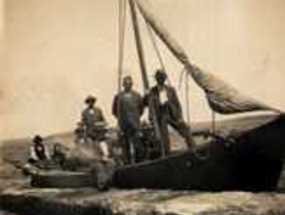

Velero de carga Victor Aranda

Velero de carga Victor ArandaVelero Victor Aranda perteneciente a la conservera Oelkers, los trabajadores se encuentran en labores de descarga.

Memorias de Corral. La épica de una vida a la orilla del mar

Memorias de Corral. La épica de una vida a la orilla del marElaboración que compila relatos y fotografías recopiladas en el trabajo comunitario realizado por la Biblioteca Pública de Corral junto a Memorias del Siglo XX. Las temáticas refieren al trabajo portuario, muy relevante en el pasado corraleño, y a la pesca artesanal, actividad económica también fundamental en la vida de la comunidad local en el pasado y presente.

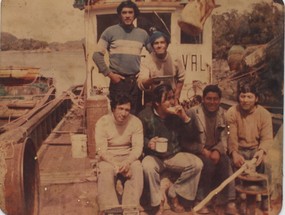

Pescadores artesanales

Pescadores artesanales Pescadores de las localidades de San Carlos y Amargos toman desayuno en la embarcación donde trabajan. Los trabajadores emigraron a Punta Arenas para trabajar en la extracción de centollas, debido a que en sus lugares de origen la crisis económica afectó sus labores. La fotografía fue tomada por marinos del la zona.

Trilla en un asentamiento de Cerrillos de Rapel

Trilla en un asentamiento de Cerrillos de RapelErnesto Muñoz Albanez junto a otros asentados de la localidad. La donante de la fotografía, Inés Araya Tirado, cuenta que las principales siembras correspondían a trigo y ají.

Muelle de Corral

Muelle de CorralMuelle reconstruido luego del terremoto de 1960. En primer plano se aprecia un bote pequeño de un pescador local, un yate extranjero y un buque en faenas de carga y descarga de productos.

Corral Bajo

Corral BajoMuelle de descarga de productos. Frente a la playa se encuentra el Grupo Escolar, establecimiento educacional para niños y jóvenes.

Siembra de papas en Gualliguaica

Siembra de papas en GualliguaicaSobre el caballo aparece Inés junto a Rafael Codoceo, su abuelo. Abajo, se encuentran Elisa Codoceo y Manuel Flores. En el campo de Rafael sembraban papas, cebollas, melones, maíz y tomates. Natalia Codoceo, donante de la fotografía, relata que en su familia era una tradición que el proceso de arado se realizaba entre todos los integrantes del grupo. Los alimentos que obtenían en la cosecha eran para el consumo familiar y para regalar a los amigos. Una pequeña parte era vendida.

Puerto de Corral

Puerto de CorralBuque mercante y lanchones de carga. Al fondo, se divisa el muelle de pasajeros y el edificio municipal reconstruidos después del terremoto y tsunami de 1960.

Pescadores artesanales durante un descanso

Pescadores artesanales durante un descanso Trabajadores que recorrían localidades como Corral, Galera, Colún, Chaihuin, Huape, Mehuin y Queule. Fotografía tomada mientras toman desayuno, en el grupo aparecen: Javier Espinosa, Alberto Jaramillo, Marcelino Recabal, Raúl Jaramillo y René Ortiz.

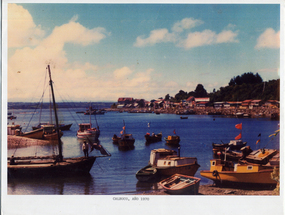

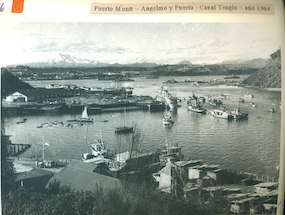

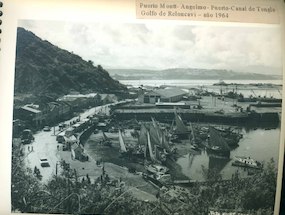

Golfo de Relocanvi

Golfo de RelocanviFotografía tomada desde el cerro El Molo. Elna Stange cuenta que en la época en que fue tomada la imagen vivía en la población Orellana, desde ese lugar “bajábamos a la playa a realizar las compras a Angelmó, se compraba la papa, el carbón, las gallinas. El día sábado en la mañana era día de compras de pescado, mariscos y huevos, siempre frescos. El traslado a la feria era a pie, iba con mi marido Kurt y traíamos las provisiones, como estábamos recién casados había que economizar”.

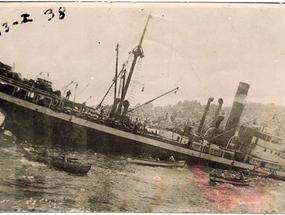

Naufragio del barco El Canelo

Naufragio del barco El CaneloDesastre ocurrido antes de llegar al puerto de Coquimbo. Este navío transportaba alimentos y animales entre Valparaíso y el norte del país. Al fondo, se observan las rocas donde en la actualidad se encuentra el campamento "Camino al Mar".

Paseo por el estuario Reloncaví

Paseo por el estuario ReloncavíRecorrido por la zona de Canutillar. Luis Vargas, Maricel Vargas, Bernardita Vargas y Bernardita Edith Vargas.

Costanera de Ancud

Costanera de AncudPescadores sobre un bote a remo. Fotografía tomada después del terremoto y tsunami que afectó al sur de Chile.

Cosecha de papas en la Escuela Pudeto

Cosecha de papas en la Escuela PudetoEstudiantes aprenden sobre el cultivo de papas junto al director y profesor del establecimiento, Pedro Miranda Barbett. La Escuela Pudeto tenía dos salas de clases y alrededor de 50 alumnos.

Mujeres en el restaurante Costa Azul

Mujeres en el restaurante Costa AzulMaría Zepeda, Juana Villalobos, Cristina Zambra y Dominga, en el bote que se encontraba en el patio del restaurante. Cristina era la dueña del local.

Paseo a Puerto Montt

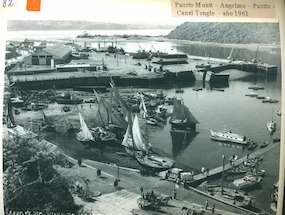

Paseo a Puerto MonttUn grupo de amigos pasea en lancha por el canal Tenglo, en las cercanías de la Quinta García. Entre ellos se encuentran: Federico Hornig y su madre, Paulina Noack.

Tráfico fluvial entre Valdivia y Corral

Tráfico fluvial entre Valdivia y CorralActividad comercial del río Valdivia. Cargas transportadas en lanchones y remolcadores procedentes de Corral en la costanera de Valdivia.

Traslado de bote

Traslado de boteCarlos Patricio Millacura Yuduman trasladando un bote que se había soltado en el río Pudeto.

Recolección de jaibas y congrios

Recolección de jaibas y congriosAlberto Jaramillo, pescador artesanal de Corral, en faena pesquera junto a un compañero.

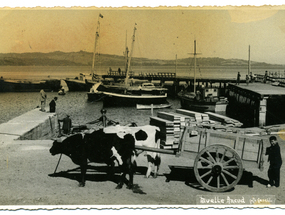

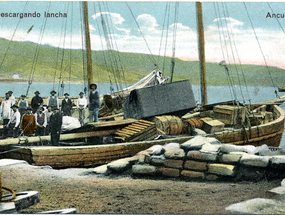

Descarga de lancha

Descarga de lanchaTrabajo de carga y descarga de mercaderías desde una lancha en el muelle de Ancud.

Destrucción de la dársena por el terremoto de 1960

Destrucción de la dársena por el terremoto de 1960Embarcaciones en la dársena de Ancud, lugar que quedó destruido y con escombros después del terremoto y tsunami.

Pesca en Punta Gruesa

Pesca en Punta GruesaLa tripulación de un bote a motor, Luis Navarro, Silvio Maldonado y José Pérez, muestran un tiburón gato en el sector Punta Gruesa, ubicado al norte de Corral.

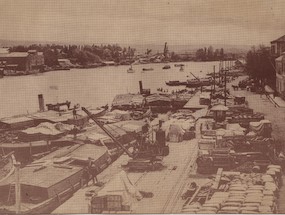

Actividad maderera en el muelle de Panguipulli

Actividad maderera en el muelle de PanguipulliUn día normal en el puerto de Panguipulli, se aprecian vapores, lanchones con maderas, camiones cargados trasladando productos hacia el tren y botes pequeños utilizados para el traslado de personas.

Egon Wolf Lorenz relata las formas de trabajo y organización para mejorar la producción ganadera y agricola en Ancud de los años 1950.

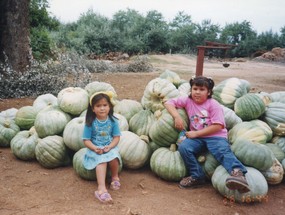

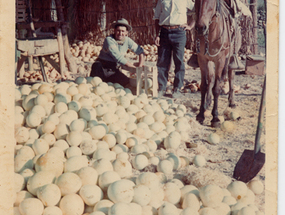

Ruma de melones

Ruma de melonesProducción de melones apilados en una ramada. En la imagen aparecen Juan Salinas Quevedo y un amigo.

Bote a vela en el sector Punta Yahuecha de Calbuco

Bote a vela en el sector Punta Yahuecha de CalbucoActualmente, ese sector se llama Ramón Morales y se ubican las Terrazas del Amanacer.

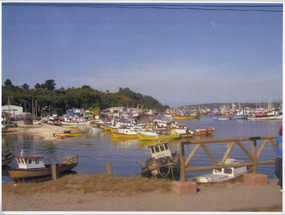

Puerto de Angelmó

Puerto de AngelmóRegistro del Puerto de Angelmó realizado por Wolf Staub. Según indica el donante, la imagen fue obtenida mediante película diapositiva.

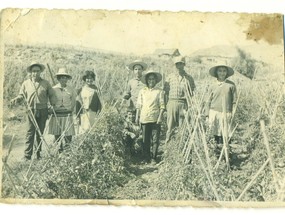

Familia trabaja en la cosecha de tomates

Familia trabaja en la cosecha de tomatesFaenas realizadas en el sector Casimiro, camino a Los Morales. Patricia Rubina, donante de la imagen, señala que "las ganancias servían principalmente para comer y vestirse. Se trabajaba con la familia a pleno rayo de sol".

Terminal pesquero

Terminal pesqueroRegistro del terminal pesquero La Cantera en Niebla. En la fotografía se ve las embarcaciones, los pescadores y el traslado de los pescados recien extraídos del mar.

Puerto de Angelmó

Puerto de AngelmóAl subir la marea, los comerciantes del mercado de Angelmó zarpan en sus lanchas y botes para regresar a sus casas ubicadas en islas cercanas.

Trilla en la hacienda Panguipulli

Trilla en la hacienda PanguipulliEl lugar era propiedad de la familia Etchegaray Torres. En la fotografía aparecen: Juan Bautista Etchegaray; sus hijas; su hijo, Alberto Etchegaray; y un trabajador guardando el trigo en sacos.

Gregorio Muñoz Vega

Gregorio Muñoz VegaPescador artesanal y alcalde de playa durante más de 40 años. Perteneció al grupo de pescadores de la caleta de Ventanas, controlados por la capitanía del puerto de Quintero.

Pesca de sierra en Corral

Pesca de sierra en CorralVíctor Jaramillo Rivera exhibe una sierra, pesca que realizaba de manera artesanal realizada con lienza.

Mujeres Operarias de Cultivo

Mujeres Operarias de CultivoGrupo de mujeres operarias de cultivos marinos “Ostimar”, trabajando en el Natchery al interior de la caleta de pescadores, realizando la actividad de loopcop, la cual consiste en colgar ostiones con nylón para acelerar el crecimiento del mismo. Esta práctica ya no se realiza.

Cosecha de espárragos

Cosecha de espárragosPedro Arredondo Carvallo, de 13 años, cosecha espárragos del sitio de su casa ubicada en el sector de San José. La donante de la imagen relata que “la familia tenía esparragueras, cuya cosecha vendían para el sustento familiar”

Galpón de un carpintero

Galpón de un carpinteroBodega de Audilio Alvarado, maestro de ribera del sector de Caulín Bajo, quien se destacaba por trabajar con un hacha de mano y reparar embarcaciones.

Vida en Chaicura y el terremoto de 1960

Vida en Chaicura y el terremoto de 1960Natividad Soto Soto, relata las condiciones de trabajo como pescadora y hortalicera. Además, recuerda su experiencia en el terremoto de 1960.

Ofreciendo pescados a los bañistas

Ofreciendo pescados a los bañistasPescadores de Playa Chica ofreciendo sus pescados recién sacados del mar.

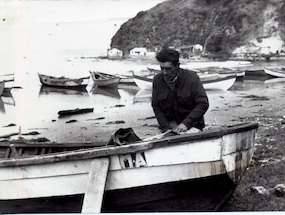

Reparación de bote

Reparación de boteBruno Millacura Piticar y Carlos Patricio Millacura Yuduman en la pasarela Pupelde reparando el bote con el que recolectaban pelillo.

Pesca al chinchorro

Pesca al chinchorroPescadores trabajan en la playa Socos con el método del chinchorro, que consiste en pescar con redes de hilo con plomos y conchas para capturar peces en la orilla del mar.

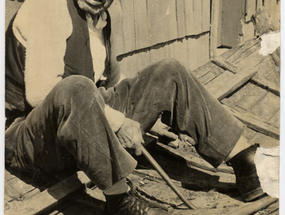

Plácido Huenante

Plácido HuenantePlácido Huenante, balsero del canal Caicaén, trabaja en su domicilio de avenida Los Héroes.

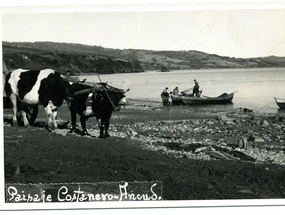

Paisaje costero de Ancud

Paisaje costero de AncudPostal navideña con fotografía que retrata el proceso de carga y descarga de productos en el sector portuario.

Pescador artesanal en el muelle San Carlos

Pescador artesanal en el muelle San CarlosPreparación de los botes para la pesca de pejerreyes. María Hilda Camán, donante de la fotografía, cuenta que luego de realizar este trabajo los pescadores llevaban los pejerreyes a sus casas y sus esposas los limpiaban para venderlos en Valdivia, era un trabajo en equipo de la familia. El muelle de San Carlos era conocido como "El Barro", n ese lugar las embarcaciones eran preparadas para ir en busca de los productos marinos.

Hermanos Soto Massri

Hermanos Soto MassriJaime, José, Carlos y Víctor envasan mariscos para ser entregados en Puerto Montt. Fotografía tomada en Puerto Chaiquén, en el bote "Oasis Primero".

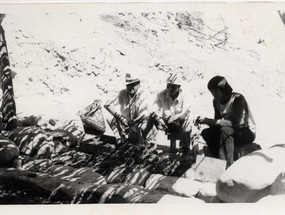

Escogiendo uvas en Codpa

Escogiendo uvas en CodpaEn la fotografía de izquierda a derecha: Pedro Rivera, "Chilolo" y Alberto Aguilar Yante trabajando.

Puerto de Angelmó

Puerto de AngelmóRegistro del Puerto de Angelmó realizado por Wolf Staub. Según indica el donante, la imagen fue obtenida mediante película diapositiva.

Familia Triviño Muñoz

Familia Triviño MuñozGermán Triviño junto a su hijo Juan Triviño y Jorge Muñoz, trabajando en la construcción de un bote auxiliar.

Pescadores en la caleta El Membrillo

Pescadores en la caleta El MembrilloVaradero de la caleta donde llegaban los pescadores artesanales después de la extracción de productos marinos y limpiaban las redes. Junto al bote se encuentran Israel Peña, Mario Bahamondes y Miguel Bahamondes.

Faena de Chululos

Faena de ChululosPescadores realizando “chululo” en el antiguo muelle. Esta es una forma de cultivar algas “pelillo” en el mar. Se llenaban bolsas plásticas con arena de playa en donde se amarraba el pelillo, cada bolsa tenía un peso de 3 a 5 kilos. Después de realizado el proceso se lanzaban a orillas de la playa en un sector asignado como cultivo.

Trilla de trigo

Trilla de trigoLa familia Amstrong Mayorga en su parcela, junto a una máquina trilladora estacionaria y muelles de paja.

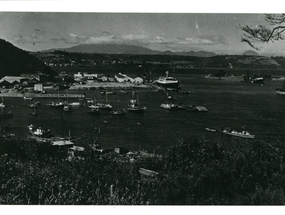

Panorámica del sector Yahuecha

Panorámica del sector YahuechaEmbarcaciones ubicadas en el sector de Yahuecha. Fotografía tomada desde el piedraplén que une la isla de Calbuco con el continente.

Procesión de San Pedro

Procesión de San PedroConmemoración de los pescadores a su santo patrono, San Pedro. Leónidas Torres y Baldomero Torres llevan la embarcación "Intrépida" para participar en la celebración religiosa. Esta tradición de las zonas costeras implica la ornamentación de las embarcaciones con flores, helechos y banderas.

Charqueando sierra

Charqueando sierraEduardo Garrido, Leonidas Torres y Alex Torres charquean sierras que luego serán ahumadas. Una vez realizado ese proceso, el pescado es vendido o queda para el consumo de la familia.

Comercio en la playa de Carelmapu

Comercio en la playa de CarelmapuBuzos y mariscadores venden sus productos, principalmente almejas. En primer plano, aparece un niño que es hijo de un comprador.

Vista a muelles de Panguipulli

Vista a muelles de PanguipulliEn la fotografía se aprecia el puerto antiguo y el muelle nuevo, con vapores de pasajeros atracados, lanchones y embarcaciones madereras. En la localidad, se observa una población de trabajadores, la construcción de mayor tamaño corresponde al garaje de acopio.

Destilatorio Quellón

Destilatorio QuellónFotografía tomada desde un chalupón, se observan las instalaciones del destilatorio de Quellón y sus altas chimeneas de fierro, unidas por gruesos tornillos. El galpón de la maestranza donde se encontraban los hornos "retortos", los alambiques para producir la acetona y metileno y también los aceites utilizados para la posterior producción de perfumes en el extranjero (Francia). Las chalupas y el bote eran el medio de transporte de la madera y la leña hacia las industrias.

Barco en la costanera de Valdivia

Barco en la costanera de Valdivia Se aprecia un barco arribando a la costanera valdiviana, perteneciente a la Armada de Chile. Según relata el donante, en ese momento la costanera se encontraba bajo arreglos.

Mariscadores en el estuario del Reloncaví

Mariscadores en el estuario del ReloncavíLos hermanos Jaime y Carlos Soto Masrri extraen mariscos en el bote de su tío, Nelson Massri.

Cosecha de tomates

Cosecha de tomatesFaena de cosecha de tomates en la parcela 38, perteneciente a Manuel Silva. Los tomates se enviaban a una fábrica en Hijuelas. En la imagen aparecen los trabajadores: Aldo Silva, Cristián Silva, Peña Tapia, Isabel Callao, Guillermo Arancibia, Pedro Muñoz y el perro regalón.

Pescador artesanal de Corral

Pescador artesanal de CorralRaúl Monsalve recolecta carnadas en la playa. Los pescadores artesanales de Corral se dedicaban a la pesca de róbalo y pejerreyes, elaboraban sus carnadas con gusanos o choritos para pescar. El bote pertenece al padre del pescador, Raúl Monsalve Obando.

Entrevista con María Elena Naguil Nancucheo y María Regina Alarcón Nancucheo

Entrevista con María Elena Naguil Nancucheo y María Regina Alarcón NancucheoRelatan sus orígenes familiares, la vida cotidiana y su educación en su infancia. Narran sus labores y condiciones del trabajo de hortaliceras. Reflexionan sobre la organización comunitaria de la localidad, la medicina tradicional y los "males de brujos".

Reparación de bote

Reparación de boteArcadio Millacura Yuduman pinta el bote con el que su familia recolectaba pelillo en el sector de la pasarela de Pupelde.

Transporte de pescados

Transporte de pescadosLeonidas Torres, donante de la fotografía, cuenta que en el bote los pescadores sacan las vísceras de los pescados, ya en la caleta se pasa un cordel por sus agallas (branquias) para hacer la ristra, que es el conjunto de pescados atados uno junto a otros. Posteriormente, se amarra la ristra a un palo o a los remos para llevarlos hasta los camiones que llevan la carga a los mercados.

Pesca en Corral

Pesca en CorralSilvio Maldonado, un amigo y su hermano Orlando pescando róbalo. La embarcación era propiedad de Silvio y se llamaba "Silpusil" siglas de Silvia, Purísima y Silvio, los miembros de su familia.

Trilla en Cerrillos de Tamaya

Trilla en Cerrillos de TamayaGustavo Mundaca, "Licha" Perry, Walterio Valdivia y Silvia Álvarez en una trilla a yegua.

Construcción del piedraplén de Calbuco

Construcción del piedraplén de CalbucoPrimer cruce durante la construcción del piedraplén que unió Calbuco con el continente.

Manuel Vargas

Manuel VargasManeja la máquina que da aire a los buzos escafandras. Actividad realizada en el estuario de Reloncaví y que era una importante fuente de trabajo de la zona de Cochamó.

Estudiantes en gira de estudios

Estudiantes en gira de estudios